La palabra depresión no cesa de repetirse en nuestro día a día.

La oímos en nuestras consultas, está instalada en el discurso social, en los medios de comunicación…etc.

Vivimos en una época que exige respuestas rápidas pero detesta hacerse preguntas y esta es la época en que la depresión parece haberse instalado y haberse convertido en una epidemia.

En el mundo contemporáneo, la felicidad se ha convertido en un objetivo obligatorio y lo raro es encontrarse a alguien que no se pregunte si es feliz o no. Ante esto, si uno repara en su vida teniendo en cuenta el discurso social, encontrará una insuficiencia en sus logros personales de éxito y disfrute de la vida y podrá encontrarse culpable por ello.

El capitalismo nos vende la ilusión de que los objetos del mercado van a colmar nuestra falta. Me lleno de objetos y así me sentiré mejor…

Si leemos los informes de la OMS, podemos constatar que el problema de la depresión atraviesa todas las franjas de edad; que estamos expuestos cada vez más a sufrir un episodio depresivo a lo largo de nuestra vida.

LOS SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN

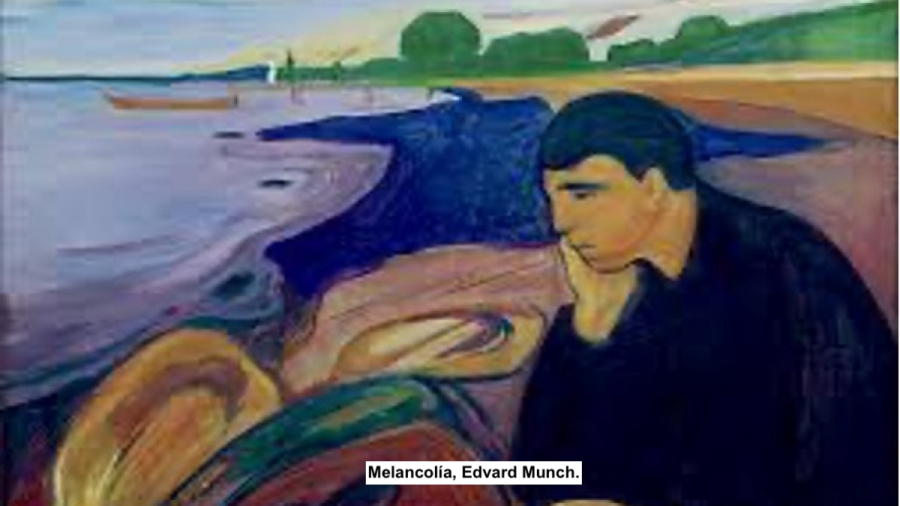

Hablamos de depresión cuando existe un afecto de tristeza excesivo, unido a una pérdida de interés por el mundo exterior, dificultad para encontrar placer en las cosas en las que antes lo hallaba, y una disminución del sentimiento de vitalidad de la persona.

Son frecuentes los trastornos del sueño, el apetito y la libido.

También pueden aparecer autorreproches, desvalorización y autodesprecio.

Todos estos síntomas, pueden combinarse con un estado de profunda ansiedad.

La relación al Otro en la depresión se encuentra perturbada. El sujeto deprimido experimenta un fuerte sentimiento de soledad, un gran desinterés por lo que le rodea y todo ello tiene consecuencias en su día a día.

El acto de hablar suele estar afectado y la persona piensa que no tiene nada interesante que decir.

¿SE PUEDE CURAR LA DEPRESIÓN?

El psicoanalista con su técnica, ayuda al paciente a averiguar las causas de su depresión, a saber que problemas emocionales, carencias y frustraciones, provocan este estado y lo hace a través del habla.

Si bien el psicoanálisis ofrece una cura a través de la palabra, no se trata de renunciar a la ayuda que los fármacos puedan prestar en ciertos momentos. Los medicamentos pueden ser usados para paliar el dolor.

El uso del fármaco adquiere un sentido distinto, cuando sabemos que paralelamente estamos tratando el malestar con la palabra y que nos va a llevar a la raíz del dolor en cada persona.

Es importante escuchar el caso a caso, para encontrar las claves y aquello que puede ayudar a encontrar una salida.

A pacientes diagnosticados y tratados farmacológicamente, una terapia psicoanalítica puede ser de gran ayuda y en muchos casos tiene un efecto rápido y eficaz.

La terapia psicoanalítica es un buen recurso para abrir interrogantes que acerquen a cada uno al deseo de vivir, que no es lo mismo que la felicidad, sino algo mucho mejor.

La depresión tratada con un psicoanalista y si es necesario con medicación que pautará un psiquiatra se cura.

No esperes a sentirte especialmente mal, para pedir ayuda profesional. La prevención te ahorrará un sufrimiento mayor.

Matilde Mayor Psicoanalista y Psicóloga.